このページでは、「HPVとはそもそも何なのか」という疑問について、性感染症専門クリニックの視点から総論として整理します。

- 「HPVは性病の一種?」

- 「がんと関係があるって本当?」

- 「ワクチンや検査はどこまで必要なの?」

といった疑問に、まず一般向けの言葉で全体像をまとめ、その後に詳しく知りたい方向けの専門的な説明を載せています。

【注意】

このページはHPVに関する知識提供を目的としており、個別の診断・治療を行うものではありません。

気になる症状や検査結果がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。

目次

- 1. HPVは「とてもありふれたウイルス」

- 2. HPVの「型」と、がん・イボとの関係

- 3. HPVの主な感染経路

- 4. HPVと子宮頸がん・その他のがん

- 5. HPVはどうやって見つかる?(検査の概要)

- 6. HPVの予防:ワクチンと検診・生活習慣

- 7. 「陽性」と言われたときにまず知っておきたいこと

- 【専門・詳しく知りたい方向け】

- 10. まとめ:HPVとの付き合い方

- 監修・参考情報

1. HPVは「とてもありふれたウイルス」

1-1. 性的接触のある人なら、誰でも感染しうる

HPV(ヒトパピローマウイルス)は、皮膚や粘膜に感染するウイルスの総称で、200種類以上のタイプ(型)が知られています。

そのうち、一部が性行為に関連して感染するタイプで、これらが子宮頸がんや性器のイボ(尖圭コンジローマ)などに関係します。

-

●

性交渉のある女性の

50%~80% が、

生涯に一度はHPVに感染するといわれています。 -

●

男性も同様に感染し、

のど(中咽頭)や肛門、陰茎などのがんやイボの原因となることがあります。

1-2. ほとんどは「自分の免疫で自然に消える」

HPVに感染しても、約90%以上は無症状のまま、1〜2年以内に自分の免疫力によってウイルスが自然に排除されます(一過性感染)。

約90%の人

免疫で自然に排除される

(数年以内に消えることが多い)

約10%の人

感染が続く(持続感染)

➡ 将来のがん化リスクへ

「感染=すぐにがんになる」わけではありませんが、ごく一部の人で感染が長期間続き、細胞の異常(前がん病変)を経て、数年~数十年かけてがんなどに進むことがあるため、注意(検診とワクチン)が必要です。

2. HPVの「型」と、がん・イボとの関係

2-1. ハイリスク型とローリスク型

HPVは200種類以上存在しますが、がんとの関連性の強さによって大きく2つのグループに分類されます。

| 分類 | 代表的な型番 | 主な関連疾患 |

|---|---|---|

|

ハイリスク型 (高リスク型) |

16型, 18型 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68型など |

子宮頸がん 中咽頭がん、肛門がん、 膣がん、外陰がん、陰茎がん |

|

ローリスク型 (低リスク型) |

6型, 11型 など |

尖圭コンジローマ (性器・肛門周囲のイボ) |

2-2. HPVが関係するとされる主な病気

HPVの持続感染は、次のような病気に関係していることが知られています。

特に子宮頸がんは、そのほとんどがHPV感染が原因です。

- ● 子宮頸がん (ほぼ100%が関連)

- ● 肛門がん (約90%が関連)

- ● 中咽頭がん (のどのがん・約70%が関連)

- ● 陰茎がん、膣がん、外陰がん

- ● 尖圭コンジローマ (良性のイボ)

これらの病気の多く(特に子宮頸がん、肛門がん、コンジローマ)は、HPVワクチンの接種によって予防効果が期待できます。

3. HPVの主な感染経路

3-1. 性行為を介した粘膜・皮膚の接触

HPVは、精液や膣分泌液などの「体液」のみを介するのではなく、皮膚や粘膜が直接触れ合うことで感染します。

<主な感染の機会>

- 性器同士の接触

- 性器と口の接触(オーラルセックス)

- 性器と肛門の接触(アナルセックス)

⚠ コンドームだけでは100%防げません

コンドームの使用は感染率を下げる有効な手段ですが、HPVは「コンドームで覆われていない部分(陰茎の根元、外陰部、肛門周囲など)」の皮膚にも存在します。

そのため、コンドームを使用していても完全に感染を防ぐことは難しいのが現実です。

3-2. 誰から・いつ感染したかの特定は困難

HPVには以下のような特徴があるため、「いつ、誰から感染したか」を特定することは、医学的にほぼ不可能です。

- 感染しても症状が出ない期間(潜伏期間)が、型によっては数年~数十年と非常に長い

- 免疫で抑え込まれていたウイルスが、何年も経ってから再び検出されることがある

※パートナーが陽性だったとしても、必ずしも「最近の浮気」や「新しい感染」を意味するものではありません。過去の感染が今になって見つかった可能性も十分にあります。

4. HPVと子宮頸がん・その他のがん

4-1. 子宮頸がんとの関係

子宮頸がんは、そのほとんど(ほぼ100%)が、ハイリスク型HPVの「持続感染」によって引き起こされることが分かっています。

<感染からがん化までの流れ>

(性交渉により感染)

(約10%の人が自然排除できずに残る)

(細胞の形が変化し始める)

(数年~数十年かけて進行)

この図の通り、いきなり「がん」になるわけではありません。「前がん病変」の段階で検診によって発見し、適切な処置を行えば、がんへの進行を防ぐことが可能です。

4-2. その他のがん(のど・肛門・陰茎など)

HPVは子宮頸がん以外にも、以下のがんの原因となることが分かっています。特に近年、男性の「中咽頭がん」の増加が注目されています。

-

中咽頭がん(のどのがん)

※口蓋扁桃や舌の付け根などにできます。オーラルセックスが主な感染経路と考えられています。 - 肛門がん

- 陰茎がん

- 外陰がん・膣がん

※「HPV感染=必ずこれらのがんになる」という意味ではありません。多くの人では免疫でウイルスが排除され、がんになるのはごく一部です。

5. HPVはどうやって見つかる?(検査の概要)

ここでは、医療機関で実施されている一般的なHPV関連検査の「仕組み」について解説します。

5-1. 子宮頸がん検診(細胞診)とHPV検査

女性の場合、子宮頸部の状態を調べる検査として、主に以下の2種類が確立されています。

これらは目的が異なるため、組み合わせて実施することでリスク評価の精度を高めることができます。

| 検査名 | 通称 | 目的・調べるもの |

|---|---|---|

| 細胞診 |

子宮頸がん検診 (Pap smear) |

「今、病変(がん・異形成)があるか」 こすり取った細胞の形を顕微鏡で観察します。 |

| HPV検査 | HPV-DNA検査 |

「将来、がんになるリスクがあるか」 がんの原因となるウイルス(ハイリスク型)がいるかを調べます。 |

5-2. 男性の検査について

男性には、女性の子宮頸がん検診のような「標準的な定期検査プログラム」は確立していません。一般的には、症状やリスクに応じた検査が行われます。

-

視診

医師が性器や肛門周囲を観察し、イボ(尖圭コンジローマ)などの特徴的な病変がないかを確認します。 -

HPV-DNA検査(ぬぐい液・尿など)

尿や、性器の皮膚をぬぐった液、あるいはイボの組織などを採取し、ウイルスのDNAがあるかを調べます。

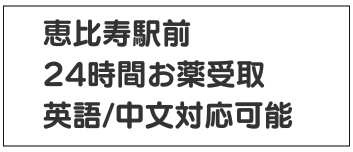

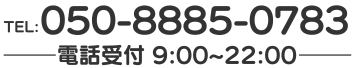

【当院(モイストクリニック)の検査について】

※当院では、主に「尖圭コンジローマ(イボ)」の原因となるローリスク型HPVの検査を行っております。

※女性の子宮頸がん検診(内診台での細胞診)やハイリスク型の検査をご希望の方は、婦人科・産婦人科をご受診ください。

6. HPVの予防:ワクチンと検診・生活習慣

6-1. HPVワクチン(一次予防)

HPVワクチンは、がんの原因となりやすいタイプのHPV感染をあらかじめ防ぐ「一次予防」です。

日本では現在、以下の3種類のワクチンが承認されています。特に9価ワクチン(シルガード9)は、子宮頸がんの原因となるHPV型の約90%をカバーできるとされています。

| ワクチン名 | 価数 | 主な予防対象の型 |

|---|---|---|

| サーバリックス® | 2価 |

16, 18型 (子宮頸がんの約60-70%をカバー) |

| ガーダシル® | 4価 |

6, 11, 16, 18型 (+尖圭コンジローマを予防) |

| シルガード®9 | 9価 |

6, 11, 16, 18型 + 31, 33, 45, 52, 58型 (子宮頸がんの約80-90%をカバー) |

※各ワクチンの接種対象年齢や公費(定期接種・キャッチアップ)の詳細は、お住まいの自治体の情報をご確認ください。

【重要】ワクチンだけで100%は防げません

ワクチンを受けていても、すべての発がん性HPVを防げるわけではありません。

ワクチン接種後も、引き続き定期的な子宮頸がん検診を受けることが必要です。

6-2. 検診(二次予防)と生活習慣

感染を防ぐこと(一次予防)に加え、感染してもがんになる前に発見して治すこと(二次予防)と、リスクを下げる生活習慣も重要です。

-

子宮頸がん検診(二次予防)

がんになる前の「前がん病変」の段階で発見し、治療につなげるための最も確実な方法です。 -

禁煙する

喫煙は、HPVが自然に消えるのを妨げ、持続感染からがん化を促進する「コファクター(補助因子)」であることが確実視されています。禁煙は非常に有効な予防策です。 -

コンドームの使用

100%ではありませんが、感染リスクを低下させることが報告されています。

7. 「陽性」と言われたときにまず知っておきたいこと

HPV検査で「陽性(Positive)」という結果を見ると、「もうがんなのでは?」「手遅れなのでは?」と不安になってしまうのは自然なことです。

しかし、まずは慌てずに以下の3つの事実を知ってください。

陽性の方に知ってほしい3つのこと

-

陽性 =「すぐにがん」ではありません

あくまで「ウイルスがいる」という状態です。がんになる前の段階(正常~軽度異形成)であることがほとんどです。 -

多くは自然に消えます

特に20代~30代前半の若い世代では、免疫力によって約90%の人が1~2年以内に自然にウイルスを排除します。 -

大切なのは「放置しないこと」

ウイルスが自然に消えるか、それとも残ってしまうかを確認するために、定期的なフォロー(検診)を続けることが最も重要です。

これからどのような対応(精密検査が必要か、1年後の経過観察でよいか)が必要になるかは、主に以下の要素によって決まります。

- 陽性だったHPVの「型」(ハイリスク型の中でも特にリスクの高い16/18型か、それ以外か)

- 細胞診(子宮頸がん検診)の結果(細胞に変化が出ているか)

- 年齢や、今後の妊娠の希望など

詳しい対応や生活上の注意点は、主治医や専門の医療機関(婦人科・産婦人科)で個別に相談し、指示に従って経過を見ていくようにしましょう。

8. HPV感染の自然史(詳細)

子宮頸部におけるハイリスクHPV感染の経過は、単に悪化するだけではありません。多くの段階で、免疫によるウイルス排除や病変の消失(自然退縮)が起こり得ます。

① HPV感染 (一過性感染)

性交渉により感染。特に若年層では、約90%が1~2年以内に免疫でウイルスを自然排除(クリアランス)します。

② 持続感染 (Persistent Infection)

ウイルスが排除されず、長期間(数年以上)居座っている状態。これが発がんの第一歩となります。

③ 前がん病変 (CIN:子宮頸部上皮内腫瘍)

持続感染により細胞に異形成(異常)が生じた状態。程度により3段階に分類されます。

| CIN 1 (軽度) |

多くは自然に治ります(自然退縮)。経過観察が基本です。 |

| CIN 2 (中等度) |

自然に治ることもありますが、進むこともあります。慎重に管理します。 |

| CIN 3 (高度) |

「上皮内がん」を含みます。自然治癒は稀で、治療(円錐切除など)の対象となります。 |

④ 浸潤がん (Invasive Cancer)

CIN3の状態から、さらに数年~10数年かけて基底膜を破り、周囲の組織へ浸潤した状態。いわゆる「子宮頸がん」です。

【ポイント】

ワクチンは「①感染」の入り口をブロックし、検診は「③前がん病変(特にCIN2-3)」の段階で発見・治療することで、④のがん化を未然に防ぎます。

9. ガイドラインが推奨する「2本柱」

日本産科婦人科学会などの専門学会は、子宮頸がん予防の戦略として、以下の「2つの予防」を組み合わせることが最も重要だとしています。

HPVワクチン

「感染」を防ぐ

ウイルスの入り口をブロックする

子宮頸がん検診

「病変」を見つける

がんになる前の段階で発見する

なぜ両方必要なのか?

ワクチンだけでは防げない型のHPVがあるため、検診が必要です。

また、検診だけでは感染そのものは防げないため、ワクチンが必要です。

この「二段構え」によって、リスクを極限まで下げることが現在の世界標準の予防戦略です。

10. まとめ:HPVとの付き合い方

- ✔ HPVは、性的接触のある多くの人が一度は感染する「ありふれたウイルス」です。

- ✔ その多くは自然に消えますが、一部(持続感染)が、がんやイボの原因となります。

- ✔ 特に子宮頸がんは、ワクチン(一次予防)と検診(二次予防)の組み合わせで予防が可能です。

- ✔ ワクチンを受けても、検診は継続して受ける必要があります。

- ✔ 「陽性」と言われても、すぐにがんという意味ではありません。大切なのは、パニックにならず、適切なフォローを続けることです。

HPVは「特別な人だけが関係する病気」ではなく、性経験のある多くの人にとって身近なテーマです。

正確な情報を知り、過度に恐れすぎず、楽観しすぎず、自分にとって現実的な予防やフォローの方法を、医療者と一緒に考えていくことが大切です。

HPVに関するご相談・具体的な情報はこちら

監修・参考情報

監修

医師:金谷 正樹

モイストクリニック 院長

初回公開日: 2025年11月18日

最終更新日: 2025年11月18日

参考にした主な公的情報・ガイドライン(抜粋)

- 厚生労働省「ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がんとHPVワクチン~」

- 厚生労働省「ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン ファクトシート追補版」

- 世界保健機関(WHO)“Human papillomavirus (HPV) and cancer”

- 米国CDC “Human Papillomavirus (HPV)”

- 米国国立がん研究所(NCI)“Human Papillomavirus (HPV) Vaccines”

- 日本産科婦人科学会「子宮頸がんとHPVワクチンに関する正しい理解のために」

- 日本性感染症学会「性感染症 診断・治療 ガイドライン」